名词解释;

牛仔:牧牛人。

故事大部分发生在我们上山下乡时粤北山区的司前农场。而我首次与牛仔打交道却在广州市读书时,还上演了:“向人渣敬礼”尴尬滑稽的一幕。

1958年全国都在搞“人民公社”运动。我刚上初中,学校常组织我们到农村去参观或参加劳动。一次我们参观“人民公社吃大锅饭不用钱”。市四中全校师生近两千之众,从广州市之西的西华路浩浩荡荡地向广州市之东出发,目的地是广州市东郊的“棠下人民公社”——毛主席刚刚视察过的地方。我们到达“棠下人民公社”时,真是“新屎坑三日香”(粤语方言,无贬意)到处是人山人海,喜气洋洋。我校两千多人的人龙接上早已排成长长队伍的人群后边,等待着参观公社饭堂——“人民公社吃饭不用钱” (原来是本生产队社员吃饭不用钱)。在漫长的等待中本人忽然内急,得到老师同意后就单独一人离队到处找茅厕。我拐了几个弯来到冷清清牛棚旁边,看见一位放牛大伯头戴一顶发黑的烂草帽半遮脸,低着头跟在牛群后面灰溜溜地与我迎面而来。由于内急难忍,我急忙上前向他敬了一个不那么标准的少年先锋队队礼,并向他请教上厕所的方向。后来内急解决了,而却被赶来找我的老师给弄糊涂了——她贴着我的耳边说:“以后不要接近放牛的人,更不要向他们敬队礼”……之后我才知道;人民公社生产队的牛都是交给在历次政治运动中,被贫下中农斗得灰溜溜的“四类分子”(地、富、反、坏。后来再加一个“右”成了“五类分子” )看管的。——凡放牛的牛仔都是阶级敌人、是人渣。但是,在悠久的中华文明里:美丽动人的民间传说——“牛郎织女”、水墨画中常能欣赏到的单纯可爱的牧牛少年、音乐家谱写及演奏的清脆悦耳的牧牛曲等,都不可能用来赞美和歌颂人渣吧?……哦!明白了:古代的牛仔是好人,现在的牛仔是坏人、是人渣。——“古今牛仔有别”。

1979年改革春风开始吹遍了祖国大地,也吹开了观察外面世界的窗户,我们有机会看到一个比较真实的外面世界。我惊讶地发现:“中外牛仔有别”。你看美国西部牛仔:自信、萧洒、狂野,其统领着万牛(马)奔腾并与融为一体,如此壮观的场面给人一股狂热豪迈向上的力量。邓小平访美接受了美国总统的礼品——美国西部牛仔帽,并高兴地戴在头上。此时,地球的西半球万牛狂奔,牛蹄敲击着大地的阵阵鼓点传到万里之遥的东半球中国,产生了不可思议的共鸣,汇聚成中国改革开放的阵阵春雷。这大慨就是国际社会上人们常谈及的“蝴蝶效应” 吧。成千上万的中国青年男女,似乎一夜之间变成了“牛仔”。聪明的商人也开拓了中国牛仔服装市场,实现三十年长盛不衰的奇迹。邓小平是世纪级的伟人,其“三落三起” 充满传奇色彩。如果其中之一,“落” 到农村生产队里去,他也会变成一个灰溜溜的放牛大伯。遇到这位中国“牛仔”,谁都不愿意靠近,还会有“贵人”拿他的烂帽子送人吗!——“中外牛仔有别”。

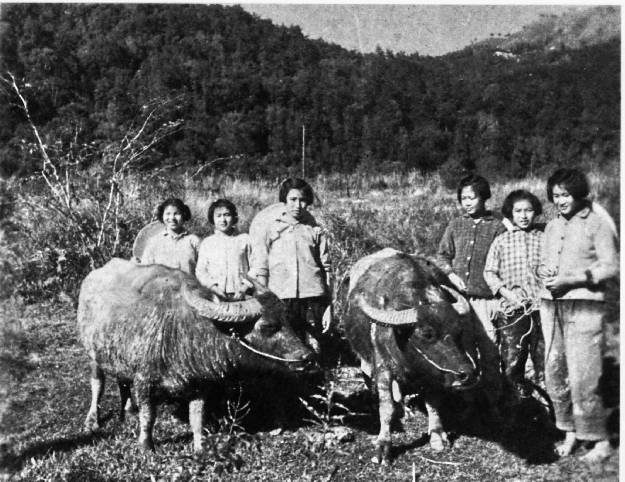

1965年——1971年正是中国绝大多数牛仔,都是灰溜溜“四类分子”的时代,而司农牛仔却是一个另类,我称之为“无污点牛仔”。新建的农场,人员与牛都来自五湖四海。人各异,特别是牛的脾气更各异,就连从潮汕来的老农对付它们时都小心翼翼。各连队的放牛班都是清一色的娘子军,十五,六岁的广州小女孩能走近比自己身体大几倍的庞然大物,已经不简单了。如果此时牛兄弟瞪着铜铃般的大眼紧盯着你,两个鼻孔喷发出低沉而恐怖的呼呼鼻息声,然后又低下头来摇几下,让那漆黑发亮尖锐无比的弯角在你眼前来回比划着。此时你不退半步,而且脸不改色心不跳。那么,恭喜你!你已经通过牛兄弟面试了。刚成立的放牛班的牛仔们不简单,不久就向我们驶牛仔宣布约法三章:“一,不准超时驶牛;二,不准鞭打快牛;三,不准收工时骑牛。” 其实,我们驶牛仔已经将自己驶的牛当成朋友了,又怎会待薄它们呢。放牛班她们象找到新朋友一样,整天围在牛兄弟的左右,还想尽办法与牛兄弟合影留念。她们乐开了花的笑脸与公社牛棚边灰溜溜的放牛大伯阴沉沉的脸,形成强烈的反差。如果说“四类分子”牛仔在人间“地狱”,那么司农牛仔就在人间“天堂”。——“天地牛仔有别”。

大千世界,无奇不有。

十一、

|